Учитель: На уроках геометрии мы часто сталкиваемся с такой проблемой: рассматривая свойства геометрических фигур, некоторые ученики иногда опираются лишь на чертеж, на свое зрительное восприятие. Но такой подход к решению задачи часто приводит к ошибочным выводам, а значит к неверному решению. Мы привыкли доверять собственному зрению, однако оно нередко обманывает нас, показывая то, чего в действительности не существует. В такие моменты мы сталкиваемся со зрительными иллюзиями – ошибками зрительного восприятия. Ученые и художники создали немало обманчивых картинок, наглядно демонстрирующих, сколь ограничены возможности человеческого глаза.

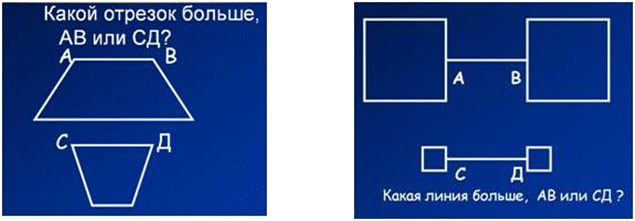

1. Рассмотрим иллюзию Болдуина:

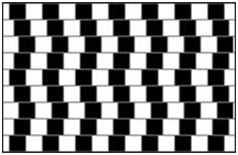

2. Иллюзия кафе. Вопрос: Параллельны ли линии на данном рисунке?

3. Иллюзия Эббингауза. Вопрос: Какой круг больше? Тот, который окружен маленькими кругами или же тот, который окружен большими?

4. Иллюзия Мюллера-Лайера. Вопрос: Какой из отрезков длиннее? Синий или красный?

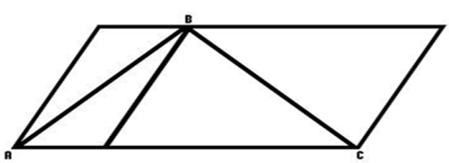

5. Параллелограмм Зандера (смотри рис.№6). Вопрос: Какой отрезок длиннее AB или BC?

Учащиеся отвечают на вопросы, исследуют картинки, производя измерения, высказывают свои мнения, почему они видят не то, что изображено в действительности на картинке. После чего учащиеся должны сделать вывод, что в геометрии при решении задач нельзя опираться только на чертеж, надо все свои высказывания подтверждать свойствами, аксиомами, теоремами, доказывать.

(Учащиеся разбиты на рабочие группы)

Развитие компьютерной техники очень динамично шагает вперед, если еще несколько десятков лет тому назад компьютер представлял собой огромную, во всю комнату, электронную машину (с маленьким экраном, а порой и без него), то теперь мощнейшие компьютеры размещаются на ладони. Так же, как несколько лет тому назад, мы говорим и сравниваем быстродействие, память, функциональность устройств. Неужели компьютеры все такие же, как раньше? Каково же их устройство?

Задача 1:

- 1988 год. Ноябрь. За окном начал падать первый снег. Дедушка Сергей, вместе с друзьями, вошел в гостиную, машинально повернул ручку включения любимого телевизора, и все удобно устроились напротив на софе и стали ждать. Вместо футбольной встречи по экрану побежали косые полосы и комнату пронзил тонкий неприятный звук. Буря возмущений не заставила себя ждать. Дед, интеллигентный человек, не мог вынести всего этого и, подойдя к телевизору, смачно ударил по верхней крышке ладонью. Пронзительный звук пропал и появился голос комментатора, уточняющего состав команд «Спартак» и «Динамо». Изображения по-прежнему не было. Немного обдумав, укрепившись подбодряющими советами друзей, Сергей ударил по этому волшебному аппарату сбоку. Все ликовали: зрители на трибунах, друзья и сам дед Сергей – укротитель…

Далее следует небольшое обсуждение рассказа-задачи, в процессе которого дети сами (или наводящими словами учителя) формируют задачу урока.

Примерно: Как устроен телевизор? => Внутреннее устройство компьютера

На учительском столе 2 одинаковых стакана, заполненные бесцветными прозрачными жидкостями. (В одном – раствор щёлочи, в другом – раствор фенолфталеина).

Детям предлагается назвать все явные признаки предлагаемых объектов (стаканов с жидкостью). Затем вниманию учеников предлагается задание: найти отличия между исходной и создавшейся ситуацией. Ответы надо строить по схеме: «Было…– стало». Затем жидкость из одного стакана добавляется в другой. Раствор приобретает малиновый цвет. Теперь учитель просит сравнить, называя не только явные, но и неявные признаки.

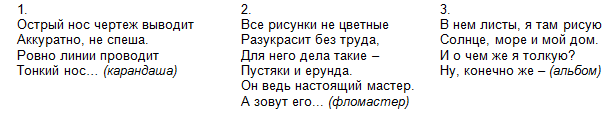

Педагог: Сегодня у нас необычное занятие. Мы отправимся в волшебный город мастеров, который называется «Умейки». А чтобы попасть в этот город, нужно отгадать загадки, и ответить на вопрос, что это за предметы и для чего они предназначены?

Педагог: Для чего нужны эти предметы?

Учащиеся: Для рисования.

Педагог: Молодцы ребята, вот мы и оказались с вами в волшебной стране «Умейки».

Система встреч с удивительными предметами, разгадывание способов их создания всё это позволяет обеспечить интерес и продуктивность в поисковой деятельности на уроках истории.

Пример. Урок по теме «Первые люди на Земле». Учитель приносит с собой палку, камень, лук со стрелами. Интерес невообразимый. Зачем? Для чего? Почему? Как? Будем стрелять?

Мотивация удалась. Удивление есть.